ガチャガチャのはじまりは、1880年代の自動販売機から

ガチャガチャのはじまりをさかのぼると、実は1880年代のアメリカに登場した自動販売機までたどり着きます。お菓子や鉛筆、香水まで、さまざまな商品が機械から出てくる仕組みは、まさに“ガチャガチャ”のご先祖さま。そこから日本に渡り、1965年にガチャガチャとして生まれ変わり、今日までみんなにワクワクを届け続けているのです。

ガチャガチャラボ所長のオノーちゃん( @GachaOnoo )です。

1880年代のはじまり

トムスアダムス社製 ガム自動販売機

アメリカで自販機が使われ始めたのは1880年代。

キャンディーやブレスミント、鉛筆、香水、なんとトイレットペーパーまで売られていたんですって!しかも「サイレントセールスマン」と呼ばれて、駅や居酒屋で24時間働き続ける存在。すでに人間いらずの便利システムだったんですね。

1900年代初頭のゴージャス自販機

初期ピーナッツベンダー機

この頃の自販機は、鋳鉄に爪のような足やスクロール模様が施され、まるで装飾品。ガラスの地球儀からは商品が見えてワクワク感アップ!ただし…仕組みが複雑で、壊れると修理が大変でした。「見た目はすごいけど中身は繊細」っていうタイプの機械でした。

1920〜30年代・禁酒法時代のドラマ

鉄骨構造&磁器仕上げでタフになった自販機たち。中にはガムを売りつつ、ちょっとしたエンタメを提供する「Ro-bo」なんて人気者も。小さな人形がガムを拾ってシュートに落とす仕掛け、可愛すぎません?でも同じ時代、禁酒法&ギャンブル規制の波で、スロットマシンと一緒にガムボールマシンまで破壊されたんです。「当たりベル付きガムマシン」が“賭博”と判断されちゃったんですね…。

戦後から現代へ

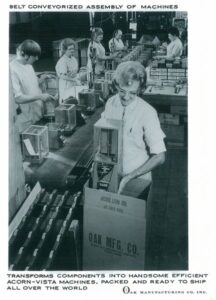

オーク社

第二次大戦後は、構造がシンプルになって修理もカンタンに。1950〜60年代は「フォード」「ノースウェスタン」「Toy ’n Joy」「Victor」などなど、スーパーやドラッグストアの片隅でガムボールマシンがキラキラ輝いていました。1948年「オーク・マニュファクチャリング・カンパニー」のどんぐり型ガムボールマシン。このマシンを1965年日本に導入したのが、東京・台東区蔵前にあったペニイ商会、日本のガチャガチャビジネスのはじまりです。

こうしてみると、自販機って「ただ売る」だけじゃなくて、時代ごとの社会背景や文化を反映してるんですね。ガチャガチャが「買うこと自体がエンタメ」になった瞬間こそが、次の時代を開いたターニングポイント。アメリカの自販機史から、日本のガチャ文化がどう繋がったか?下記サイトを読んでみてくださいネ!

2月17日は「ガチャの日」です。なぜガチャの日かを解説するよ

んじゃまた!!!

©日本ガチャガチャ協会